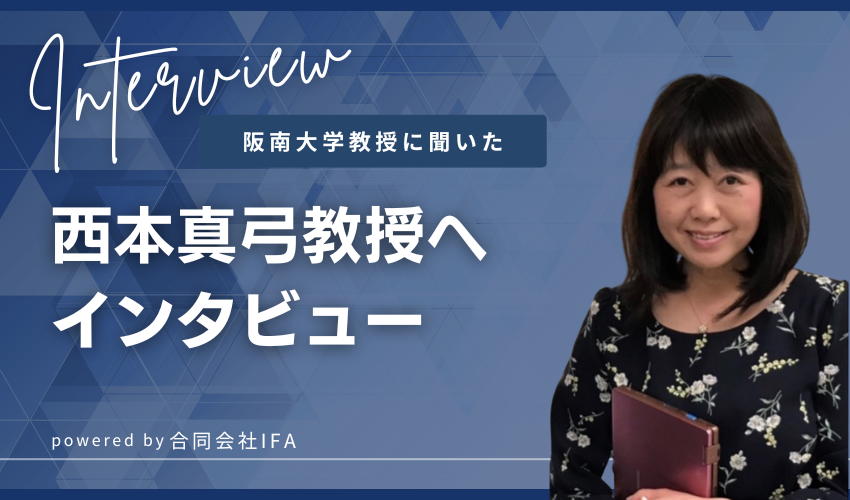

インタビューを受けていただいた方

訪問診療や訪問看護などの在宅医療サービスの活用が、家族介護者の介護離職防止にどのような効果をもたらすと考えられますか?

国が病院医療から在宅医療へと舵を切ったことにより、これまで終末期を病院で過ごしていた要介護者の多くを家族が支えることとなり、家族介護者が担う部分が多くなりました。そんな中、家族介護者による介護を支える在宅医療を主として担っているのが在宅療養支援診療所(略して、在支診)や訪問看護ステーションです。在支診や訪問看護ステーションの訪問診療、訪問看護等を利用することで家族介護者は仕事と介護の両立が図りやすくなり、家族介護者の介護離職防止に役立っています。訪問看護ステーションの利用者数は2009年には約31万人でしたが、2023年には約122万人となり4倍1に増加しています。近年、多くの家族介護者が在宅医療サービスの活用に助けられていることがわかります。

西本教授

西本教授

在宅介護サービスは、介護者の働き方にどう影響していますか?

在宅介護サービスには大きく分けて、訪問介護や訪問看護、訪問入浴や訪問リハビリなどの訪問型サービス、そしてデイサービス、デイケア、ショートステイなどの通所型サービスがあります。こうしたサービスをうまく組み合わせて利用することで、家族介護者は仕事と介護の両立可能性を高めることができます。そして、その際、キーマンとなるのがケアマネジャーです。要介護者の容態のみならず、家族介護者の状況や希望なども把握して、要介護者の生活に必要な介護サービスを的確に判断し、提案してくれます。家族介護者は、いろいろなサービスを組み合わせることにより、仕事の時間と介護の時間をうまく調整し、介護負担を軽減することで継続就業の可能性を高めることができます。

西本教授

西本教授

介護による経済的負担が、介護者の就業継続の選択にどう影響すると考えられますか?

介護による経済的負担には、直接的な費用と間接的な費用があります。直接的な費用は、要介護者の生活費、施設や病院の利用料、介護サービスや障害福祉サービスの利用料など要介護者にかかる費用です。そして、間接的な費用は、介護のために仕事を欠勤したり、時短にすることによって失われる収入であり、これは機会費用と呼ばれます。例えば家族介護者が1日1万円の収入を得られる仕事をしており、介護のために1日欠勤するならば、本来得られたはずの1万円が得られなかったことになります。介護には直接的な費用以外に、こうした隠れた費用がかかっています。また、欠勤は機会費用のみならず、欠勤が続くことで業務に支障が出てくる場合においては、継続就業の妨げとなることもあります。

西本教授

西本教授

介護者の属性(性別、年齢、雇用形態)や家族構成によって、在宅介護サービスの利用は異なりますか?

内閣府によると、2022年の家族介護者の男女比は女性63%、男性37%で女性が多く、年齢を見ると男女ともに50歳代、60歳代が多くなっています。就業の有無別にみると、家族介護者629万人中、女性有業者208万人、女性無業者187万人、男性有業者157万人、男性無業者77万人となっています2。

厚生労働省の調査3では、訪問型サービスの利用が最も多いのは離職者、次に正規労働者と続きます。通所型サービスの利用では、有期契約労働者が最も多く、次いで無期契約労働者、正規労働者と続き、一番少ないのは離職者となっています。離職者は在宅時間が長く要介護者と共に過ごす時間が比較的長いことから通所型より訪問型を選択する傾向があることがわかります。

厚生労働省の調査3では、訪問型サービスの利用が最も多いのは離職者、次に正規労働者と続きます。通所型サービスの利用では、有期契約労働者が最も多く、次いで無期契約労働者、正規労働者と続き、一番少ないのは離職者となっています。離職者は在宅時間が長く要介護者と共に過ごす時間が比較的長いことから通所型より訪問型を選択する傾向があることがわかります。

西本教授

西本教授

今後の在宅医療について、介護と就業の両立支援の観点から、どのような制度改革が必要だとお考えですか?

国は、仕事と介護を両立するための選択肢として法律に基づいた制度をいくつか設けており、中には有給の休業制度もあります。介護のために仕事を休む場合には、国や勤め先の制度を把握し、それぞれの介護者にとってどういう制度の利用が適しているのかを判断することで介護のための費用を最小限に抑えることができます。また、介護休業制度や介護休暇といった育児・介護休業法で定められた制度を利用することで、欠勤が続くことを避けることができ、継続就業の可能性を高めることができます。国や勤め先においては、制度の周知徹底を行い、介護のための就業選択に理解ある職場環境を整えることで、介護者の仕事と介護の両立は促がされるでしょう。

西本教授

西本教授

先行研究・調査結果

ご意見・ご質問