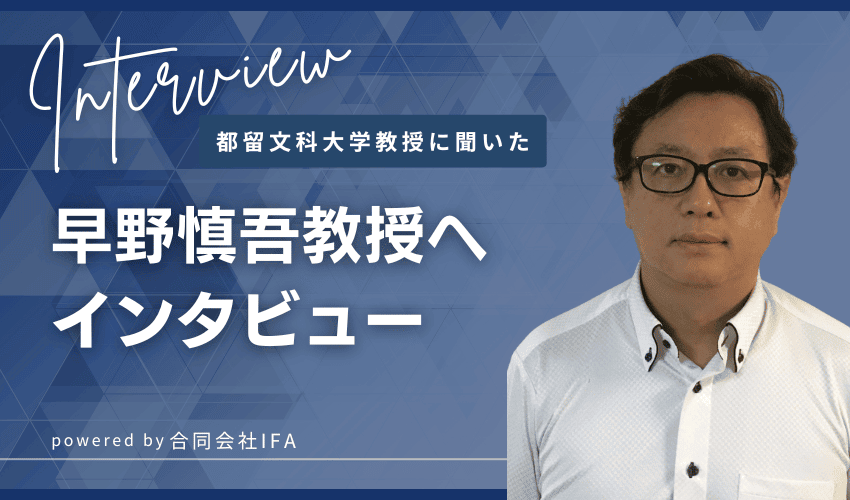

インタビューを受けていただいた方

日本のギャンブル依存症の現状をどう見ていますか?

日本のギャンブル依存症をめぐる議論は、近年、誤った数字と政治の思惑で大きな混乱が生じています。実態把握の基準となるのは、2017年の久里浜医療センターによる全国調査です。この調査はSOGS(South Oaks Gambling Screen)を用いた対面式面接で、国際的なICD-11の依存症基準を満たす人は0.8%(約70万人)と推計されました。その後、オンラインが使われるようになり、1.6〜2.0%前後とやや高い数値が報告されていますが、オンライン回答は対面に比べて高く出る傾向があります。それにもかかわらず、過去に厚労科研が推計した「依存症疑い536万人」という数字がマスコミや一部政治家に繰り返し引用され、実際の臨床的依存症よりもはるかに高い数値が独り歩きしています。

早野教授

早野教授

こうした数字は、しばしばカジノを含むIR(統合型リゾート)の是非をめぐる政治論争に利用されてきました。IR推進派は「海外ではIRがあっても依存症率は上がっていない」、反対派は「国内にIRを導入すると依存症が急増する」と危機を強調しています。今後は、縦断的データを蓄積し、対面調査とオンライン調査の差を補正しつつ経年変化を正確に把握することが重要になってきます。誇張された数字や政治的レトリックに振り回されず、実際のリスク要因(多重債務、若年層オンライン賭博、自己排除制度の実効性など)に即した対策が必要です。

早野教授

早野教授

ギャンブル依存症の研究の一環で投資の短期・長期での依存度も調査されているそうですが、どのような傾向が見られましたか?

投資の種類ややり方によって、依存度の違いが見られます。Rozaら(2024)の研究では、デイトレードや暗号資産の短期売買は、値動きが激しく結果がすぐ出るため、スリルや「取り返したい」という気持ちが強くなり、ギャンブルに近い行動を引き起こしやすいとされます。損失を追いかけたり、運より自分の実力で勝てると錯覚したりする心理が依存の原因になります。これに対して、株式や投資信託を長く持ち続けるような長期投資は、売買が少なく、結果もゆっくり出るので、依存状態になりにくいと考えられています。ただし、「長期投資」と言いながら値動きに合わせて頻繁に売買したり、レバレッジ商品で大きな利益や損失を狙ったりすると依存リスクは高まります。依存を防ぐには、それぞれの種類とやり方のリスクを理解し、落ち着いた長期分散投資を基本にすることが大切だと思われます。私が行ったギャンブルに関する全国調査(15,000人調査)では、短期投資は競馬参加者と近い依存性が観察できました。

早野教授

早野教授

なぜ人は負けが続いてもギャンブルをやめられないのでしょうか?

ギャンブルで負けが続いてもやめられないのは、単なる意志の弱さではなく、生得的な脆弱性・脳の仕組み・社会環境などが重なっていると考えられます。双子研究(Slutskeら2010)や神経科学的研究(Grantら 2009)は、衝動性の高さや即時報酬を好む傾向といった先天的な特性が依存リスクを高めることを示しています。こうした性質に、まれに得られる大当たりが強い報酬記憶を残す「断続強化」、負けを取り戻そうとする「損失追い」、自分の技術で勝てると錯覚する「コントロール幻想」、さらにうつや不安などが加わり、やめられない状態が形成されるのです。特にオンラインギャンブルはこの悪循環を加速させています。

早野教授

早野教授

ギャンブル依存は個人の問題にとどまらず、借金や貧困、家族関係の悪化、社会的孤立といった困難を抱える人ほど、ギャンブルを一時的な逃避先やストレス対処手段として使いやすいことも研究成果として得られています。広告やメディア、SNSの成功談が「まだ取り返せる」「自分も勝てる」という期待をあおり、やめ時を失わせているのです。

早野教授

早野教授

このように、ギャンブル依存は生得的な脆弱性と環境・社会的要因が相互に作用する公衆衛生上の課題であり、医療だけでの問題ではありません。ある種のギャンブルが主な原因といえるものでもありません。早期発見と治療に加え、広告や勧誘の規制、債務整理の支援、家族へのサポートなど、社会全体で依存から抜け出しやすい環境を整えることが必要です。

早野教授

早野教授

オンラインカジノの普及が若年層に与える影響をどう見ていますか?

オンラインカジノの普及は、若年層のギャンブル行動に深刻な影響を与えています。日本ではオンラインカジノもその広告も違法で、2025年の法改正でサイトやアプリへの誘導行為が明確に禁止されました。しかしSNS広告やライブ配信を通じて海外事業者のサイトにアクセスする若者は後を絶ちません。スマートフォンから24時間利用でき、即時決済が可能な利便性は、従来のギャンブルよりも強い依存性を生じさせます。

早野教授

早野教授

国際的な研究は、これらのリスクを裏づけており、Gainsbury et al(2015)では、オンラインギャンブル利用者は従来型利用者より有病率が高く、特に18〜24歳で顕著であると報告しています。Hing et al(2014)は、若年層は友人やSNSを通じてオンラインギャンブルに接触しやすく、短期間で高頻度化・依存化しやすいことを示しています。さらにKing et al.(2020)は、即時性が、「断続強化」や「損失追い」を助長し、若年期の衝動性や即時報酬志向と相まって依存リスクを高めると論じています。

早野教授

早野教授

こうした影響は個人の問題にとどまらず、高額損失による学業・就労の中断、借金や家族関係の悪化、メンタルヘルスへの深刻な影響を引き起こします。対策としては、法的取締りの徹底に加え、学校教育におけるリスク教育、SNS・配信サービス上での広告規制とブロック機能、決済上限の導入、相談・治療への早期アクセスが重要となります。オンラインカジノ問題はテクノロジーと若年層特有の心理特性が交わる新しい公衆衛生課題として、社会全体で包括的に対応する必要があるのです。

早野教授

早野教授

ギャンブル依存症の早期発見と予防策について教えてください。

ギャンブル依存症の早期発見と予防には、医学的アプローチと社会的対策の両面が欠かせません。早期発見には、国際的に用いられるSOGSやPGSI(Problem Gambling Severity Index)などのスクリーニング尺度を使うと効果的です。特に若年層では、ギャンブル経験が浅いうちに高リスク行動を示す傾向があり、職場や大学の保健室などで簡易チェックができるようにするとよいでしょう。

早野教授

早野教授

医療面では、早期段階から相談につながるルートを確保することが有効とされています。オンライン相談や電話窓口、匿名性の高い支援サービスは初期の相談につながります。リスク因子としては、衝動性の高さ、家族の依存症歴、若年期の早い接触、うつ・不安障害やアルコール障害の併存などが明らかにされています。

早野教授

早野教授

予防策としては、まずアクセス制限と環境調整が重要です。ギャンブル場入場制限制度、年齢確認の強化、上限額設定などは、早期段階での過剰利用を防ぐ効果があります。さらに、広告やオンライン勧誘の規制、SNSや配信サービスでの表示制限が、初期接触を減らす上で効果があります。

早野教授

早野教授

私が進めたいのは学校教育での対策です。「勝つ確率の誤解」「損失追い」「借金の連鎖」などを教えることで、過度な期待を抑えることが期待できます。家族向けには早期に気づくためのサイン(頻繁な借金、生活費の不足、隠れてギャンブルを行うなど)を伝える支援が有効です。総じて、ギャンブル依存症の早期発見と予防は、医療・教育・規制・家族支援を組み合わせ、社会全体でリスクの芽を摘む体制を整えることが重要です。

早野教授

早野教授

ご意見・ご質問