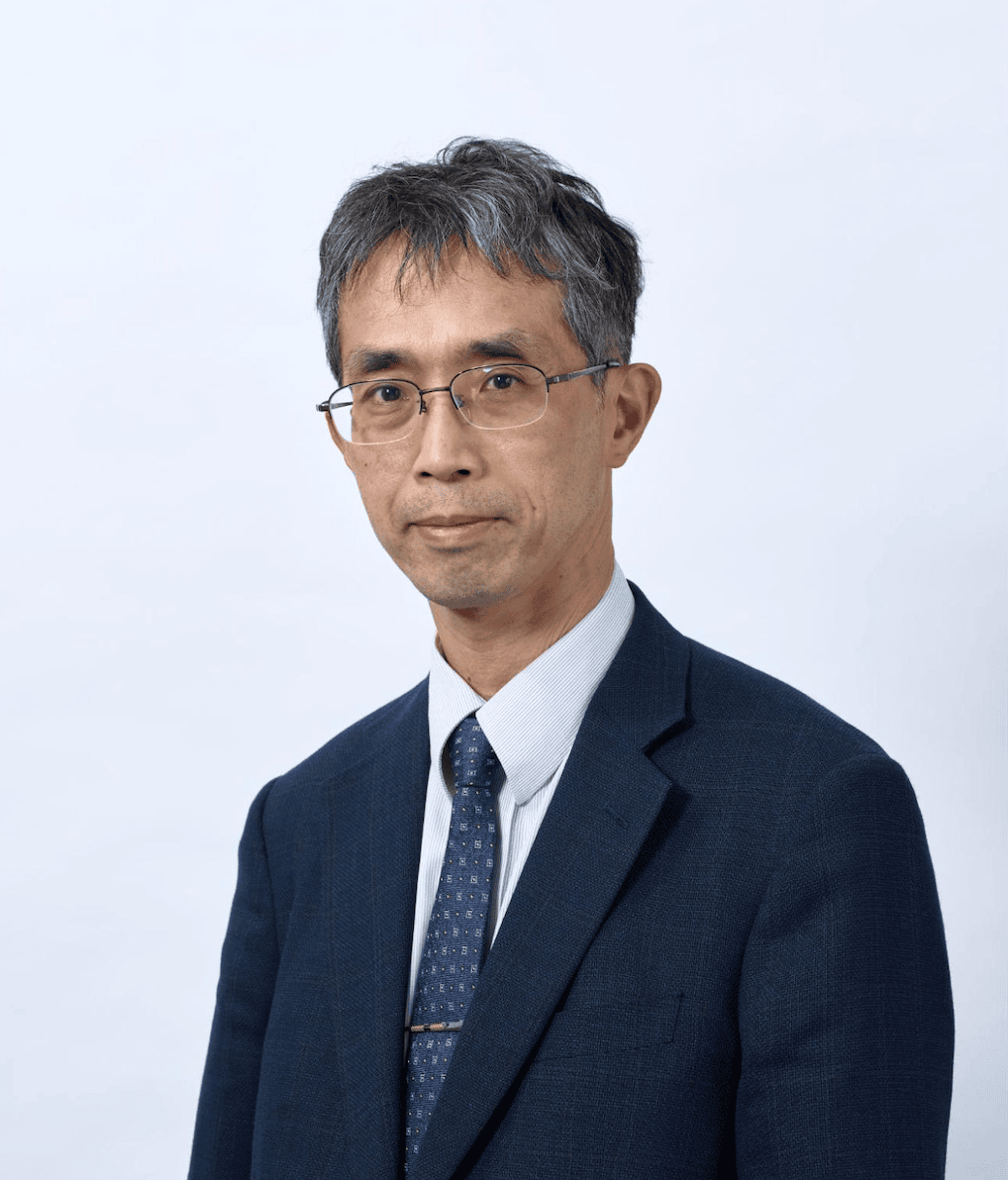

インタビューを受けていただいた方

少額からでも投資を始めることは可能でしょうか?

投資対象によって投資最低額が決まっていることがありますが、少額からでも始められる投資対象も多くあるので、可能だと思います。

吉羽教授

吉羽教授

時間をかけて運用することで、本当にリスクは軽減されるのでしょうか?

保有している金融資産に評価損が生じている場合、そのまま売却してしまうと損失が確定しますが、保有したまましばらく待てばやがて評価損は解消に向かい、収益がでる可能性もあります。ただし、例えば株式に投資していた場合、評価損が膨らんでいる状況だと、投資した企業自体が倒産(デフォルト)してしまう可能性もあります。その場合、株式価値は0になり、大きな損失が生じます。必ずしも時間をかけて運用すればリスクが軽減されるわけでもないので注意が必要です。

吉羽教授

吉羽教授

自分にとって「許容できる損失額」はどのように考えるべきでしょうか?

個人投資家の場合、余裕資金の範囲で考えるのが妥当ではないでしょうか。生じうる損失(=リスク)が顕現化した場合に生活が成り立たなくなるような投資は避けるべきだと思います。

吉羽教授

吉羽教授

2つ以上の資産に分けて投資することが、どのようにリスク軽減につながるのでしょうか?

期待収益率と収益の変動性(標準偏差、ボラティリティ)が同じ2つの資産A, Bを保有しているとします。資産Aの価格が下落している場合であっても、資産Bの価格が上昇しているようであれば、資産Aでの損失と資産Bでの収益が打ち消しあいます。これはリスクの分散効果と呼ばれ、リスクが軽減される根拠になります。通常、資産価格の変動は完全に連動するわけではないので、こうした分散効果が得られます。資産価格の変動がどの程度連動するかについては、実務的には相関係数と呼ばれる指標が利用されます。相関係数は-1から1の値をとり、相関係数が1のときは完全な連動を意味して、分散効果は得られません。一方、相関係数が-1のときは完全に逆の連動を意味することになるので、相関がなるべく低い資産を組み合わせることが分散効果を享受するポイントとなります。

吉羽教授

吉羽教授

なお、相関係数は状況に応じて変化する可能性があり、全体的に資産価格が下落傾向にあるときには資産変動の相関が強まる可能性があります。このように状況に応じた相関の変化を捉える統計学的な概念として接合関数(copula)というものがあり、私は20年以上この分野の研究を進めています。

吉羽教授

吉羽教授

銀行預金は安全と言われますが、それでも投資が推奨される理由は何ですか?

銀行預金については、預金保険制度というものがあり、定期預金や普通預金は、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。そうした意味で銀行預金が安全というのはそのとおりですが、利息は定期預金ならば当初から決まっていますし、普通預金であれば通常は低い水準に設定されます。大幅な利益は当初から見込めない点は投資とは異なります。

吉羽教授

吉羽教授

預金を預かった銀行は基本的には多くの企業に融資して、それらの企業活動を支えます。投資の中でも株式投資は、投資家が直接特定の企業活動を支えることなり、その投資により企業が成長すれば配当や株価の上昇によって大きな収益を得る可能性もあります。

投資は、企業の成長を直接支える社会的な意義をもつとともに、キャッシュフローの観点で比較的大きな収益を得る可能性をもつという双方の観点で、銀行預金より利点があると考えられます。

投資は、企業の成長を直接支える社会的な意義をもつとともに、キャッシュフローの観点で比較的大きな収益を得る可能性をもつという双方の観点で、銀行預金より利点があると考えられます。

吉羽教授

吉羽教授

ご意見・ご質問